|

Écoutez cet article

|

Le changement climatique a des impacts profonds sur notre planète, et la France en subit également les conséquences. Des régions entières pourraient devenir pratiquement inhabitables d’ici la fin du 21e siècle, en raison de bouleversements environnementaux majeurs. Les avancées scientifiques nous permettent d’identifier les zones les plus à risque et celles qui devront relever les plus grands défis, tant sur le plan environnemental que social, économique et culturel.

Les zones montagneuses confrontées à l’instabilité des sols

Les montagnes françaises seront touchées par des transformations distinctes liées au dérèglement climatique. La fonte des glaciers et du permafrost, provoquée par l’augmentation des températures, remet en question la stabilité de régions qui étaient jusqu’alors considérées comme solides, entraînant ainsi de nouveaux risques pour les populations qui y résident.

Dans les Alpes, la disparition des glaciers va modifier la géologie locale, favorisant les glissements de terrain et autres éboulements, ce qui représente une menace directe pour les habitations ainsi que pour les infrastructures touristiques. Les communes dans cette région devront faire face à un accroissement de ces risques naturels, ce qui rendra certaines zones de plus en plus difficiles à habiter.

De leur côté, les Pyrénées aussi subissent de profonds changements environnementaux. La réduction du manteau neigeux affecte directement l’économie fondée sur le tourisme de montagne. Les perturbations climatiques futures pourraient également altérer le cycle de l’eau dans les vallées, posant des problématiques importantes pour l’approvisionnement en eau. Cette situation risque d’affecter gravement les conditions de vie dans ces régions.

Le Massif central n’est pas épargné par ces bouleversements. La combinaison de sécheresses sévères et de précipitations intenses fragilise les sols, rendant certaines terres constructibles à risque. Ces phénomènes extrêmes provoquent une érosion accélérée qui menace les infrastructures ainsi que l’accès aux villages isolés, accroissant les défis pour les communautés locales.

Les littoraux français menacés par la montée des eaux

La montée des niveaux marins pose une menace immédiate à de nombreuses côtes françaises. Les simulations climatiques prévoient que certains départements côtiers pourraient être partiellement submergés au cours des prochaines décennies, redéfinissant ainsi ces territoires et l’existence de leurs habitants.

Particulièrement exposée aux inondations maritimes, la baie de Somme, dans les Hauts-de-France, est menacée. Ce site écologique, précieux pour sa biodiversité, risque de voir ses marais salants disparaître progressivement. Les terres agricoles environnantes pourraient devenir impropres à la culture, entraînant des départs vers l’intérieur du pays.

Sur la côte bretonne, les îles comme Groix ou Belle-Île-en-Mer sont également menacées par la montée des eaux. Des inondations répétées risquent de détruire les infrastructures essentielles et d’isoler les communautés locales, en rendant difficile l’accès aux services de base tels que les soins médicaux et l’approvisionnement en biens.

La façade atlantique, notamment dans des départements comme la Vendée et la Charente-Maritime, fait aussi face à une érosion côtière accrue. Les stations balnéaires populaires, qui attirent des millions de touristes chaque année, pourraient disparaître en raison des assauts répétés de l’océan, ce qui modifierait en profondeur l’économie locale dépendante du tourisme saisonnier.

Le sud méditerranéen face aux canicules extrêmes

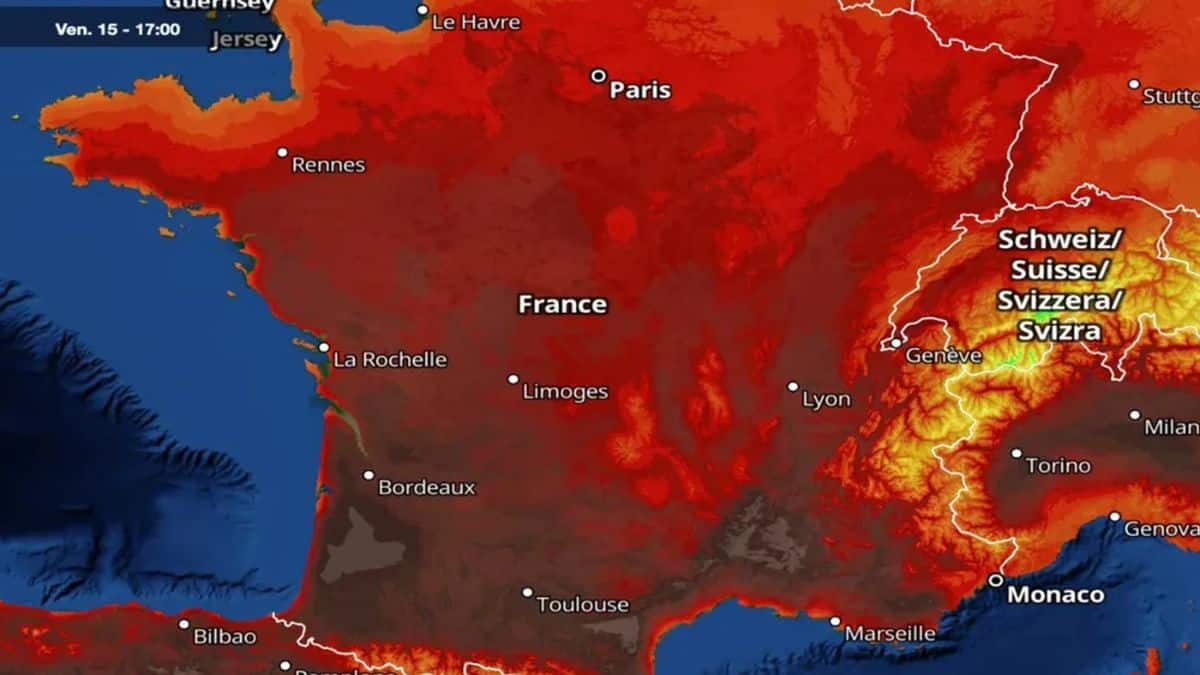

Les climatologues définissent le bassin méditerranéen comme un point chaud (« hot spot ») du réchauffement climatique. Les régions du sud de la France sont particulièrement vulnérables aux vagues de chaleur qui pourraient rendre certaines zones presque insupportables pendant l’été.

La région Provence-Alpes-Côte d’Azur, par exemple, devrait connaître des températures estivales qui dépasseront régulièrement les 40°C d’ici la fin du siècle. De telles chaleurs extrêmes pourraient avoir des conséquences dévastatrices pour l’écosystème local et rendre la vie quotidienne dangereuse, en particulier pour les populations vulnérables, comme les personnes âgées ou celles atteintes de maladies chroniques. Des villes comme Nice ou Marseille peuvent devenir de véritables fournaises, où les effets de la chaleur se ressentiront intensément au milieu de l’urbanisme dense.

En Occitanie, un autre problème majeur se profile : la crise de l’eau. Les périodes de sécheresse deviendront plus longues et plus sévères, menaçant l’accès à l’eau potable. L’une des principales préoccupations sera de savoir si l’agriculture locale, essentiel à l’économie régionale, pourra encore prospérer. Les vignobles emblématiques et les cultures de fruits devront s’adapter ou faire face à des pertes catastrophiques causées par ces nouvelles conditions climatiques.

Parallèlement, l’intensification des incendies forestiers représente une menace croissante. Ces événements, plus fréquents et plus violents, mettront en danger les habitations et exigeront des évacuations régulières, rendant la région de moins en moins attrayante pour une installation permanente.

Les grandes agglomérations sous pression environnementale

Les grandes villes françaises feront face à des défis uniques liés au changement climatique, exacerbés par une urbanisation croissante et des migrations internes. La qualité de vie dans ces espaces surpeuplés pourrait se détériorer significativement.

À Paris, par exemple, le phénomène d’îlot de chaleur urbain pourrait avoir des effets dramatique. La densité des constructions et le manque d’espaces verts font que les températures peuvent y être jusqu’à 10°C plus élevées qu’à l’extérieur des limites de la ville. Ces conditions risquent de rendre la ville particulièrement difficile à vivre pendant les périodes de canicule, qui deviendront de plus en plus fréquentes.

Les villes du sud, telles que Marseille ou Montpellier, doivent également faire face à un double problème : les vagues de chaleur et la pénurie d’eau. De nombreuses infrastructures urbaines ont été conçues pour des climats modérés, et leur inadéquation par rapport aux nouvelles réalités climatiques créera de fortes tensions, en particulier dans les quartiers populaires où l’adaptation à ces changements sera plus compliquée.

En conséquence, le climat et les changements environnementaux forceront plusieurs mouvements de populations. Les campagnes, déjà impactées par la sécheresse, se videront à mesure que les citadins chercheront refuge dans des zones moins affectées. Ce phénomène de migration s’accompagnera de nouveaux défis, notamment en matière de logement, d’infrastructures et de cohésion sociale.

Ainsi, les différents scénarios de changement climatique en France révèlent des raisons d’alerte quant à l’avenir, tant sur le plan environnemental que sur les conséquences sociales, économiques et culturelles. Les habitats de nombreux Français, des littoraux aux montagnes, deviendront de plus en plus difficiles à maintenir face à un climat menaçant et en constante évolution. Des actions visant à atténuer ces effets négatifs s’avèrent cruciales pour préserver notre qualité de vie et celle des futures générations.