Face à l’augmentation soudaine des coûts énergétiques, aux préoccupations croissantes concernant l’environnement, et à l’émergence de nouvelles réglementations thermiques, de nombreux propriétaires commencent à réévaluer leurs systèmes de chauffage traditionnels.

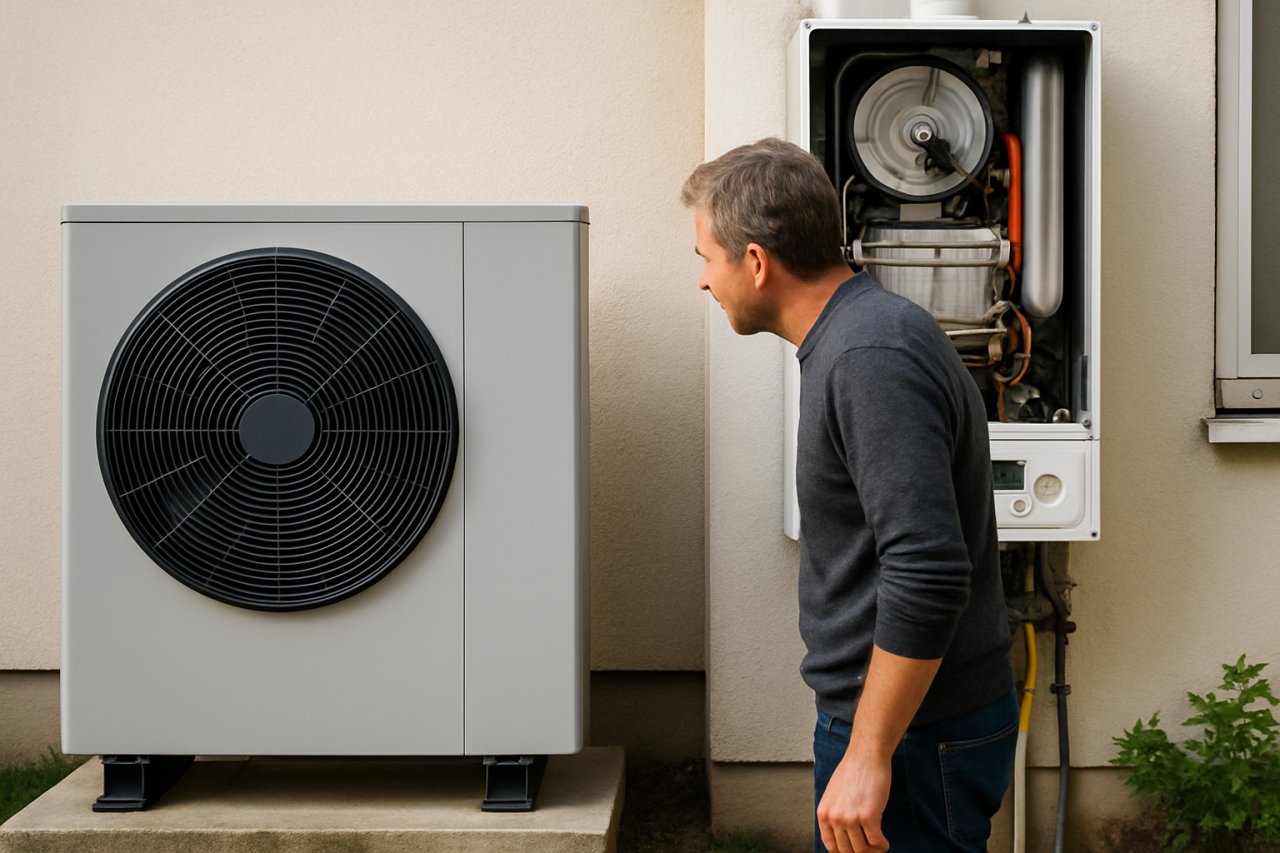

Au centre de cette réévaluation, une technologie attire particulièrement l’attention : la pompe à chaleur.

Les données parlent d’elles-mêmes : ces dispositifs affichent une efficacité énergétique qui dépasse de trois fois celle des chaudières à fioul et à gaz naturel classiques.

Ce contraste remarquable en matière de performance ne s’apparente pas à une simple manœuvre marketing, mais repose sur des données techniques solides, validées par des organismes indépendants. L’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie) atteste de ces différences de performance qui transforment profondément la vision du chauffage résidentiel. Mais quelles raisons sous-tendent cette disparité technologique et quelles conséquences cela entraîne-t-il pour les utilisateurs ?

L’importance du coefficient de performance

Pour appréhender cette supériorité énergétique, il est essentiel de saisir le concept de coefficient de performance (COP). Ce critère évalue le rapport entre la chaleur produite et l’électricité consommée par la pompe à chaleur.

Une pompe à chaleur air-eau récente véhiculera généralement un COP qui varie entre 3 et 5, signifiant qu’elle fournit entre 3 et 5 kWh de chaleur pour chaque kWh d’électricité utilisé. À titre de comparaison, une chaudière à gaz à condensation, souvent jugée performante, atteint un rendement de 95 à 105 % tout au mieux, selon les conditions d’utilisation.

Comparer les performances en chiffres

| Type d’équipement | Rendement/COP | Énergie utile pour 1 kWh consommé |

| Chaudière à fioul classique | 85-90% | 0,85-0,90 kWh |

| Chaudière gaz à condensation | 95-105% | 0,95-1,05 kWh |

| Pompe à chaleur air-eau | COP 3-5 | 3-5 kWh |

| Pompe à chaleur géothermique | COP 4-6 | 4-6 kWh |

Un changement dans le mode de chauffage

La distinction majeure se trouve dans le principe de fonctionnement. Les chaudières classiques reposent sur la combustion d’un combustible (fioul, gaz) pour générer de la chaleur. Cette réaction chimique entraîne nécessairement des pertes d’énergie sous forme de gaz d’échappement et de chaleur perdue.

En revanche, la pompe à chaleur adopte un fonctionnement complètement différent : elle extrait les calories disponibles naturellement dans l’air extérieur, le sol ou l’eau souterraine, puis les concentre grâce à un cycle thermodynamique. L’électricité n’est utilisée que pour alimenter le compresseur et les ventilateurs, et non pour générer directement la chaleur.

Le cycle thermodynamique démystifié

Ce processus se compose de quatre grandes étapes :

- Évaporation : le fluide frigorigène capte les calories de la source froide (air, sol, eau) et se transforme en gaz.

- Compression : le compresseur électrique augmente la température et la pression du gaz.

- Condensation : le fluide chaud cède sa chaleur au circuit de chauffage et redevient liquide.

- Détente : la pression diminue grâce à un détendeur, ce qui prépare un nouveau cycle.

Cette méthode permet de multiplier par trois à quatre l’énergie électrique utilisée, contrairement aux systèmes de combustion qui ne peuvent dépasser un rendement théorique de 100 %.

Un impact environnemental considérable

L’efficacité énergétique supérieure des pompes à chaleur se traduit par une diminution significative des émissions de gaz à effet de serre. L’ADEME a calculé qu’une pompe à chaleur émet en moyenne 49 % de CO2 en moins qu’une chaudière à gaz et 77 % de moins qu’une chaudière à fioul.

Ces évaluations tiennent compte du mix énergétique français, où l’électricité est majoritairement produite à partir de nucléaire et d’énergies renouvelables. Dans d’autres pays européens plus dépendants des combustibles fossiles, l’avantage environnemental est toujours présent, mais il est moins proéminent.

Évaluation du bilan carbone sur 15 ans

Pour une habitation de 120 m² avec des besoins de chauffage de 12 000 kWh par an, les émissions de CO2 sont les suivantes :

- Chaudière à fioul : 48 tonnes de CO2

- Chaudière à gaz : 36 tonnes de CO2

- Pompe à chaleur : 18 tonnes de CO2

Cette différence s’explique par la nature des combustibles fossiles, qui relâchent du carbone stocké pendant des millions d’années, tandis que l’électricité française, largement décarbonée, offre une alternative moins polluante.

Optimiser les performances des pompes à chaleur

Il est crucial de noter que tous les systèmes n’offrent pas la même efficacité et que plusieurs éléments influencent directement la performance d’une pompe à chaleur. La température extérieure est le facteur déterminant : plus il fait froid, plus le COP a tendance à diminuer.

Une pompe à chaleur air-eau parviendra généralement à maintenir un COP supérieur à 3 jusqu’à -5°C. En dessous de cette température, les performances chutent, mais restent souvent compétitives par rapport aux chaudières traditionnelles. Les systèmes géothermiques, en exploitant la stabilité thermique du sol, conservent un niveau de performance élevé, même en cas de grand froid.

L’importance de l’isolation des bâtiments

L’efficacité d’une pompe à chaleur est étroitement corrélée à la qualité de l’isolation du bâtiment. Un logement mal isolé nécessite des températures de départ élevées (60-65°C), ce qui pénalise le rendement. À l’inverse, une maison certifiée BBC ou passive n’a besoin que de 35-45°C, permettant d’optimiser les performances de l’équipement.

De plus, les émetteurs basse température (planchers chauffants, radiateurs adaptés) se combinent idéalement avec les pompes à chaleur, maximisant ainsi les COP tout en assurant un confort thermique optimal.

Les divers types de pompes à chaleur

Le marché présente plusieurs variétés de pompes à chaleur, chacune adaptée à des contextes particuliers. Les pompes à chaleur air-air (régulation de climatisation réversible) constituent une solution économique pour le chauffage et le refroidissement, avec des COP variant de 3 à 4.

Les pompes à chaleur air-eau s’installent facilement dans les systèmes de chauffage central existants. Leur COP peut aller de 3 à 5, en fonction des conditions extérieures et de la température de départ exigée.

La géothermie : une efficacité optimale

Les pompes à chaleur géothermiques tirent leur énergie du sol ou des nappes phréatiques. Cette source d’énergie stable assure des COP élevés tout au long de l’année, généralement entre 4 et 6. Bien que l’investissement initial soit plus important, les performances constantes et la longévité s’avèrent justifiées.

Les installations eau-eau, exploitant les nappes phréatiques, atteignent les rendements les plus élevés, mais nécessitent au préalable des études hydrogéologiques et des autorisations spécifiques.

Tendances du marché et avancées technologiques

Le marché français des pompes à chaleur connaît une forte dynamique : en 2023, plus de 700 000 unités ont été vendues, correspondant à une augmentation de 30 % par rapport à 2022. Cette croissance repose sur l’amélioration continue des technologies ainsi que sur une baisse des coûts de production.

Les nouveaux fluides frigorigènes (R32, R290) offrent de meilleurs rendements tout en réduisant l’impact sur l’environnement. Les compresseurs Inverter adaptent automatiquement leur puissance aux besoins, optimisant ainsi la consommation électrique.

Énergies renouvelables et pompes à chaleur

La combinaison pompe à chaleur et panneaux photovoltaïques s’annonce comme l’avenir du chauffage résidentiel. Ce mélange permet d’atteindre une quasi-autonomie énergétique, avec des coûts d’exploitation très bas.

Les systèmes hybrides, qui associent pompe à chaleur et chaudière à gaz, optimisent le choix énergétique en fonction des conditions extérieures et des prix. Cette méthode garantit l’efficacité maximale tout en conservant une option de secours.

Les défis de l’adoption des pompes à chaleur

Malgré leurs nombreux atouts, les pompes à chaleur se heurtent à des obstacles. Le coût d’investissement initial reste supérieur à celui des chaudières traditionnelles, bien que des aides gouvernementales contribuent à diminuer cet écart.

La formation des installateurs est également un enjeu crucial. Une installation mal dimensionnée ou mal réalisée peut réduire de moitié les performances prévues. Les organismes professionnels intensifient leurs efforts de formation pour accompagner cette transition technologique.

Le réseau électrique doit par ailleurs s’adapter à la croissance de l’utilisation des pompes à chaleur. Cette électrification du chauffage nécessite des investissements dans les infrastructures et une gestion intelligente de la demande énergétique.

Les pompes à chaleur incarnent un tournant technologique significatif dans le domaine du chauffage résidentiel. Leur efficacité énergétique, trois fois supérieure à celle des chaudières traditionnelles, conjuguée à leur faible impact écologique, fait d’elles des acteurs majeurs de la transition énergétique. Bien que certains défis persistent, le progrès rapide des technologies et l’engagement des autorités préfigurent un avenir prometteur pour cette solution de chauffage innovante.